推荐按语

第六世桑结嘉措仁波切是我的恩师。五年来,他对我的教导涉及诸多领域,大体笼括了印-藏哲学、显密义理、修辞学、现代文艺理论、黑格尔哲学、结构主义人类学、应用符号学等,亦触及禅林的释论、涂尔干的团结、福柯的解构、韦伯的分工及德里达的延异,不仅给人以清凉,更赋予进退的自在,崇高悠微,不可思议。

这恰是人生固有的禀赋。我们囹圄于红尘,辩机于世间,喜乐转瞬即逝,禅机无法言表,最终,只叹万重山已过,青舟不留人。然而何期自性,本自清净。何期自性,本自具足。何期自性,本无动摇。何期自性,能生万法。桑结教法并非时代的标出项。法本无疑,人心自疑。如人饮水,冷暖自知。

仁波切继承了宗喀巴大师(Tsong kha pa,1357-1419)真实不虚的传统。依世相观之,宗喀巴以严苛的戒律整治僧伽,并以“显教式”改革使后弘期密教重焕生机。然而,宗喀巴的改革与其说是一种革新,毋宁说是一种回归。经由对固有“旧译密咒派”的去巫术化,加之对古老印度传统的阐发,辅以显教的伽蓝制度——“新译密咒派”登上了历史的舞台。从此,无数的僧人变成了伟大的学者,释迦的经典囊括了浩瀚的学问。质言之,“多元的大思辨主义”不仅仅是格鲁巴对宁玛巴及苯教势力的因应,它更是悉达多太子游历印度的真实觉受。它既没有再造原生态,亦没有革新原生态,它是本质的原生态。

今天,我们得以在仁波切的经历中管窥这种本质。他早年游历于印藏,闻思修达于究竟。而立之年接受东方学训练于欧洲,辩才臻于无碍。不惑之年行于内亚,于田野中考镜人文。天命之年弘法于世间,行迹遍布寰宇。近年来,仁波切潜心书斋,以期对各部派经典的审音、勘同、正源、释义完成对“教法史”的重构。他的笺札遍及经量部、声闻部、正量部、说一切有部、中观部、唯识部、三论宗、曹洞宗、临济宗、真言宗等。此恰是东方学家深以为傲的语文学实践,即薛爱华(EdwardHetzelSchafer1913-1991)所谓:“对文本遗存的分析与阐释,利用如金石学、古文字学、训诂(解经)、低等或高等批评等学术手段,引向对作为文化复杂性和思想微妙性的一种直观表现的文献/文学的研究。”

我不具备究竟的文字般若,无法用言语表达尊敬之情。总之,仁波切所彰显的普世的悉达多主义,厚生的人文主义,多元的世界主义,笃实的学术精神,将永远是我人生的灯塔。

——贠琰

早知贠琰兄在专精的学术领域之外,对佛学亦有相当造诣。听闻他有一常年旅居德国的佛学“师父”,是一位“仁波切”。在密教日益“中产阶级化”的时代,“仁波切”某种程度上已面临“污名化”,满大街挂着珠串、穿着红色僧袍之人指不定就是几世仁波切,让人感叹转世之路日益内卷。密教系统本来有极规范的学问体系,出入其中者莫不尊重知识,钻研知识,从次第的知识学习中领悟无上般若。贠琰兄的师父桑结嘉措仁波切学问造诣令人惊叹,不仅通多国语言,内学显密自然精熟,哲学、历史学、人类学、社会学等“世间法”亦信手拈来,颇有20世纪诸语文学大师“百科全书式”的风范。贠琰兄轻易不许人,能得他的赞赏乃至尊为师长,自非一般意义的“上师”可比。

本文是桑结嘉措仁波切的一篇读史札记,所论青铜时代宗法制度的产生是一个需要敏锐眼光才能注意的学术问题。按照一般人的常识,“石器时代”“青铜时代”“铁器时代”的历史分期,皆以当时社会技术最先进、应用最广泛的生产工具为名,但很少有人能自觉意识到,青铜器的性质与石器和铁器迥然有异。无论是青铜武备、青铜食器还是青铜酒器,其本质都是“礼器”。按考古学者徐坚所言,无论在草原地带还是中原地区,无论西南抑或岭南,青铜器都是礼器,其差别无非是礼的具体形式和文化内涵。仁波切的这篇短文也提示出,物质文化史并不必然以芸芸众生的生产生活为中心,如果机械套用生产力和生产关系理论,将难以进入古人的生活世界与精神世界。

——陈雨石

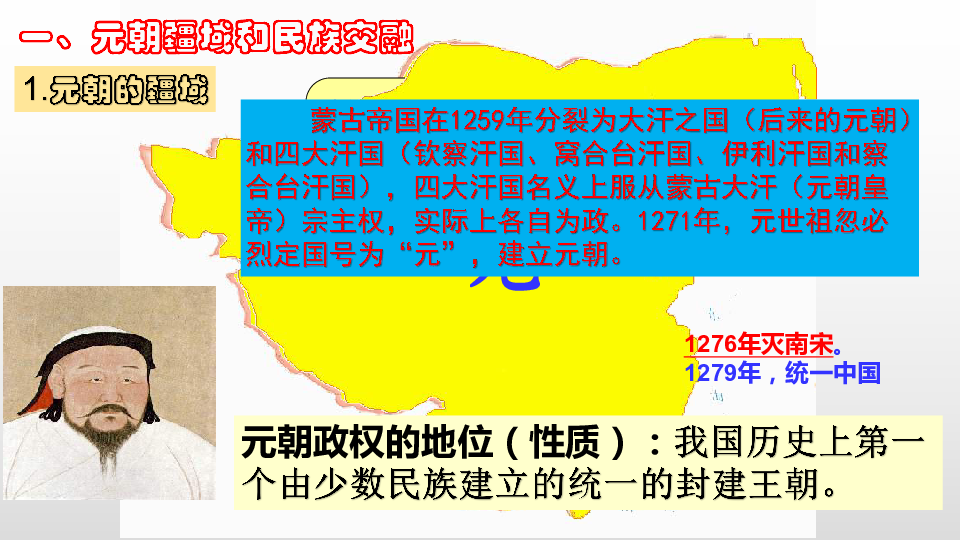

青铜器时代中国的社会发展动力与宗法制度的产生

按照马克思的生产力和生产关系理论,生产力的发展总是与生产工具的改变相关的青铜时期,也就是说技术发展促使生产工具的进步,而生产工具的进步带来生产力的提高,生产力的提高,则改变原有的生产关系。但是这个规律,是以欧洲作为观察对象而总结出来的。事实上,它并非全世界通用的普适真理。青铜器时代的中国,实际上,就不遵循这条社会发展轨迹。

也就是说,人类对自然界的事物的利用是从简单到复杂的。最初,人们只能直接挑选并使用大自然中的石块。而后,人们逐渐意识到,可以按照自己的需求,去有意识地打制石器,这就进入了旧石器时代。后来,人们又发现了磨制石器的方法,就进入到了新石器时代。

古楼兰地区出土细石器(《新疆文物》2016年第2期)

而自然界中大多数天然金属,都是需要冶炼才能为人们所使用的,而冶炼条件显然存在较高的技术门槛,所以使用金属对人们来说是一个漫长的发展过程。但两种金属是比较特殊的,那就是金和铜,它们不需要经过冶炼,因为它们在自然界中的存在方式就是单质。但是金主要是以金沙的方式存在的,所以还是不能直接被使用。因此,全世界人类最早使用的金属,就无一例外地都是铜了。而且铜在自然界储量是很丰富的,又加工方便。上古人类只要用石斧就可以把天然铜砍下来,然后锤打,就能做成多种器物了。但是纯铜制成的器物硬度较低,易弯曲,性能还不够符合人们的需要。在对铜器的制造和使用过程中,人们逐渐发现,在铜中加入其他金属如锡、铅、锌等,就可以改善制品的性能。其中,铜锡合金就是被应用最广泛的“青铜”。

所以,按照西方文明发展史来看,青铜金属主要使用在生产工具、武器和装饰品三个社会层面,从而不止为社会带来了生产工具的改变,而且还带来了农业和畜牧业的“次级产品革命”(此概念来自考古学家谢拉克),从而全方位地提升了生产力。即在金属工具的辅助下,人们不但可以继续对外扩张耕种和养殖的土地,而且对动植物的利用也都更为充分了。例如,金属工具可以剪下羊毛,牛马可以拉着金属做的犁来翻地等等。

但是在青铜器时代的中国或者更确切地说是中原地区,事情却不是这样的——考古学研究证实,直到铁器时代的来临之前,夏商周的农业生产所使用的主要工具,始终都是石器。而青铜则主要用于制造祭祀用的礼器以及战争涉及到的武器装备层面。即整个青铜时代里,中原文明圈都并没有把青铜器用作生产工具。

这其中涉及的原因可能是多方面的:概括来说,一方面,在当时的历史环境下,青铜器非常珍贵。因为虽然自然界中,铜的含量相对丰富,但金属开采毕竟还是困难的,且在统治范围内,很可能数量也非常有限有限;同时,金属器皿的生产工艺也很复杂。两者结合,就需要耗费很大人力、物力才可能获得青铜制品,因此较为稀有。另一方面,在当时的社会环境下,改良生产工具,也并非是统治阶层最关注的事情。事实上,正如《左传》对上古的记载所说,“国之大事,在祀与戎”。也就是说,对于当时的国家来说,最重要的事情是祭祀和战争。所以,按照当时的统治阶层的需求和利益来看青铜时期,珍贵的青铜当然也要用在最重要的事情上。

种类繁多的青铜纹样

就这样,中原文化圈的青铜时代,实际上始终都没有把青铜与生产相挂钩,但夏商周时代的生产力还是逐渐提高了,这又是为什么呢?要理解这个问题,或许可以试着从定居农业生活的持续稳定、人口增长和私有制及宗法制的共同作用说起。

也就是说,培育出农作物、能够使用火、制造陶器促进了定居的农业生活的持续稳定,即单位面积可供养的人口数量增大了,这就导致了总体人口的初步增长。此阶段人类很可能依然是以类似队群的大家庭的单位来共同进行农业生产的,因此出产的谷物、器皿等财物也归属于整个家族。因此,一个家族很可能就是一个生产单位,在这个生产单位内,由族长来统一分配生活所需,也指导人们进行农业劳动。

而农业生产是需要以丰富经验来调配人力资源的,即早期农业需要天时地利人和的共同配合才能确保顺利进行。因此族长和某些长老就可能逐渐掌握了可以控制集体活动是否进行、何时进行、如何进行等生活事务的越来越大的权力。

与此同时,农业对自然变化的强依赖特性,必然会使得人们更加敬畏自然。因此,相关的自然崇拜很可能也是在此阶段逐步发展壮大起来的,并逐步形成了早期宗教的萌芽。而与西方文明不同的是,中原文明圈在此过程中,所诞生的根本宗教倾向是祖先与至高自然神的合一性崇拜方式,即族长开始启用一些仪式来告知其他成员,我们的祖先是至高神,我作为族长可以通过祭祀等方式来获取神的旨意,因此我对你们的命令以及我的所有决策,实际上都是从祖先神那里获得的启示,我们只有按照祖先神的指示去做事,才能保证我们这一家族的延续、兴旺和强大。

也就是说,在处理农业生产所面临的巨大自然压力的时候,中原文化产生了一种独特的应对方式。那就是统治者试图通过神化祖先为自然界的至高力量的方式,来加强自身的力量感、掌控感和被庇护的安全感,并由此获得被统治者的认可与服从。因此,统治阶层就找到了将神权与统治权在自己身上达成统一的路径。这就是家族宗法制得以萌芽的思想基础。

以此方式,统治者进一步推行其治理方式,人口也开始实现了增长。但是人口的初步增长,最初不一定导向生产力持续的相应性提高,因为人类在漫长的历史中都以队群方式生活,因此人类集体心理是倾向于,只要找到足够当天食用的食物,剩下的时间就自由支配的队群采集渔猎方式的。所以,散漫而非勤劳,随用随找而不是大量生产和囤积更符合当时人类的群体心理惯性。这就导致了食物压力增大,虽然农业的结果总体来说是单位面积产出增大了,但快速增加的人口,实际上又让生活在一块固定土地上的人们,所面临的生产压力反而可能会更大。

也就是说,只有那些族长擅于组织和控制族内成员积极投身于劳动当中的家族,才可能确保耕地的开垦和作物的种植与收获,带来的食物增长速率,大于人口的增长速率,从而缓解生存压力。即只有那些能够把增长的人口顺利转化为提高的生存力的家族社群,才更可能存活下来。而这个过程,很可能又进一步扩大和强化了族长的对他人享有的权力,即强化了家族对内统治的力量。

与此同时,随着生产力的提升,某些具有审美倾向和财富意味的事物开始产生了,例如特殊花纹的彩陶、黑陶等等。人们的私有意识也必定会随着这种现实发展,而逐步增强。因此,那些疏于管理的生产单位,就势必面临着内部成员彼此之间越来越激烈的斗争。而这种内部斗争,则很可能一方面会破坏本生产单位的生产力,并导致生产效率的低下,以及所生产的物品的不足;另一方面,又可能会导致暴力事件的频发,人们也会因此失去财产甚至生命安全的基本保障;最终生产单位就会逐渐失去内部凝聚力,并很可能走向解体的方向。类似的,不同的生产单位之间也必定会存在彼此的斗争,毕竟它们都希望占有更多的私有财产。这种情况也很可能促成了那些发展强大的家族生产单位的进一步扩张。即这些强统治力的家族生产单位,开始对外扩张,获取更多土地,并使那些被淘汰的其他家族的成员,转化成为自己领域范围内的被统治阶级。如此就逐渐发展出了酋邦,甚至国家。

三星堆青铜大立人像

所以,中国古文献中,会反复提及类似“天生烝民,不能自治,故必立君以治之”这样的话,这既是为王权寻找统治的合法性依据,同时也包含着统治阶层的意识形态状态。虽然目前关于夏代的考古学研究,现在还不足以达成统一的见解。但在可能为夏代遗址的二里头文化发掘中,也出土了大量复杂精致的祭祀用青铜礼器组合,从而说明了祭祀在当时的社会当中的重要地位。而对比商和西周的考古发现,与历史上流传下来的文献记载来看,统治阶级的宗教仪式,的确都是围绕着祖先崇拜展开的,而祖先与至高神——帝或者天,实际上又都有着千丝万缕的联系。在商朝,统治者认为自己的始祖,实际上就是至高神帝。而在西周,统治者则认为自王族的开创者得到了天命,即至高神天的亲自认可的统治世间的权力。而且他们也认为自己的祖先是居住在至高神的另一个表现帝的世界里,怙佑着自己家族的。这就是家族宗法制得以发展的理念基础。因此,这两个王朝的统治者,也都坚信自己有权利征服其他部族,且有权力统治这些被政府的土地与民众。所以,他们都会找准时机,发展兵力与武器,并伺机而动,开疆拓土,所以才会有上面“天生烝民,不能自治,故必立君以治之”这样的记载传世,也会有“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的说法。

也就是说,发展到此阶段,统治者已经把神权和王权牢牢地固定在自己这个家族身上了。因此,他们就通过家族内部日趋牢固的宗法性信仰,把家族人员按照在族内的亲疏远近的血源性关系,进行了等级划分。在此之后,最高统治者就并将自己的权力,按照这个宗法分级制度,分配给不同层级的宗亲,允许他们在效忠于最高统治者的基础上,对家族统治下疆土的不同区域分别进行代理性管理。因此,统治阶层,对内的统治力量是层层把控而非常坚固的。

与此同时,这一宗法制统治集团,又可以通过向外扩张来持续获得更多的生产资料——土地,与提高生产力的方式——其他战败族群的俘虏,来分配给其余宗亲进行管制。从考古资料来看,早期俘虏的数量,是大大超过农业劳动所需的,因此经常会有大批量处死战俘的记载。所以,在此情况下,统治者也就失去了发展生产工具来提高生产效率的积极性,青铜器当然也就不会被用于发展农业生产所需要的工具了。

与此相反的是,统治阶层却具备充分的外在和内在条件,通过统治的合法性,来为自己谋取更多象征财富的事物。而且他们的私有财产也完全获得了合法性。从政治层面来看,他们已经逐渐掌握了对内对外的统治权力,而且很可能这种权力还处于持续地扩张之中。而从精神层面来看,他们也已经取得了与至高神沟通的特权,而且他们实际上就是神在人间的代言人,因此他们就处在了统治同时又似乎庇护民众的位置上。民众需要他们所创造的相对稳定的社会秩序来维持日常生活的运转,同时也就让渡了自身的权利,成为了被统治者,并逐渐滑向了被压迫的没有基本权利的地位。

正是由于以上种种原因的共同作用,青铜器在中原文化圈甫一出现就成为了统治者彰显自身政治、宗教和经济地位的象征物。这些青铜器,首先是作为祭祀祖先的礼器,起到联通人神并维护统治者神权性的作用;其次,也会作为礼仪性标志,它们也会被赐予地方统治阶层,从而通过象征性将整个统治王族连接在一起,起到维护统治者王权的作用。再者,它们还是彰显统治家族与众不同的地位的手段,通过拥有青铜器这一事实,统治阶级进一步将自己家族与其他的被统治家族区别了开来。因此青铜器也就变成了宗法制度彰显自身统治的道具。

———END———

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: Lgxmw666