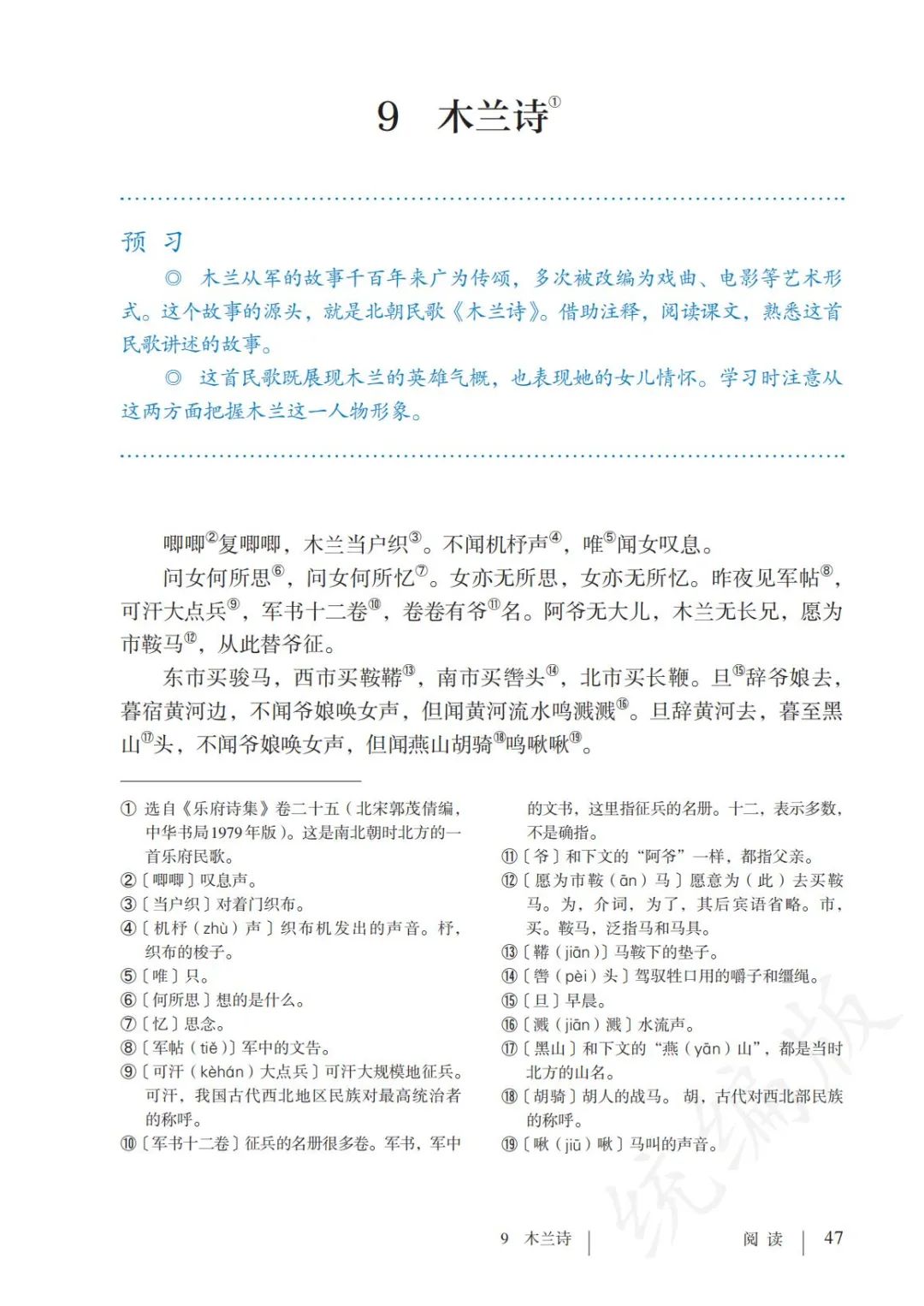

作为中国新诗最早的开路人之一冯至,冯至是中文十四行诗的开辟者,也成就了新诗的高峰。1930年代,他翻译里尔克的《给一个青年诗人的十封信》,将伟大的德语诗人里尔克带入青年学生的视野。这本书在西南联大广为传播,对中国现代诗歌产生巨大影响。追寻冯至的文学踪迹,可以看见一条小径,通往中国新诗历史的花园。近期,《冯至文存》(全七册)由领读文化·天津人民出版社推出,这套作品经冯至家人授权,其中包括《伍子胥》《山水》《昨日之歌》《十四行集》《海涅诗选》《给一个青年诗人的十封信》《冯至学术论著自选集》,较全面地收录了冯至先生诗歌、散文、小说、译著与学术论著代表作品。

青年冯至

冯至早期倾向于浪漫主义。上世纪20年代,他在北大读书时曾经和郁达夫是忘年交。早先他读到郁达夫的作品,听到他有关的故事,虽然未曾见过,但“心向往之”,后来专门去上了郁达夫的课。

彼时他还是鲁迅的追随者,受到了鲁迅对民族的深刻反思与批判意识,对人生和自我的剖析的思想的影响。但总的来说,早期他的诗歌倾向于抒情,被鲁迅誉为“中国最为杰出的抒情诗人”。

其中,比较典型的作品有《蛇》,

我的寂寞是一条蛇,

静静地没有言语——

你万一梦到它时,

千万啊,不要悚惧!

它是我忠诚的伴侣,

心里害着热烈的乡思;

它在想那茂密的草原——

你头上的,浓郁的乌丝。

它月影一般的轻轻地

从你那儿轻轻走过;

它把你的梦境衔了来

像一只绯红的花朵。

这首诗的比喻十分新奇大胆,又充满了浪漫瑰丽的想象。将主人公的寂寞比作“蛇”,最初略显惊悚的冲击之后,是绵绵的情思,主人公告诉所爱的姑娘;不要害怕,寂寞正是因为深深的爱意而生,这种向往就像对故乡的思念与依恋一般,纯洁真挚。

学者陆耀东评价说,这些描写,介于真实与想象之间,似与不似之间,写形与写神之间,它超越现实的美,成为真正的诗美。

《在郊原》也是代表性的作品,这里引用其中的一、二节:

续了又断的

是我的琴弦,

我放下又拾起

是你的眉盼——

爱啊,我一人游荡在郊原,

将恋情比作了夕阳奄奄!

它是那红色的夕阳,

运命啊,淡似青山;

青山被夕阳烘化了

在遑遑的暮色里边。

这段文字充分地发挥了新诗较为自由的特色,“琴弦”“眉盼”“奄奄”“遑遑”等双声叠韵和连绵词,增加了缠绵情感的音乐分量和浓度,被陆誉为“中国新诗史上最优美的杰作之一”。

冯至被鲁迅誉为“中国最为杰出的抒情诗人”时,他最好的作品还没写出来,获得外界最多好评的诗集,应该是40年代的作品《十四行集》。在这之前的30年代,他在德国攻读博士时,通读了歌德、里尔克、海涅、诺瓦利斯等德语文学大师的作品,吸收了许多“外来的养分”,成为我国最早一批研究、翻译这些德语文学大师作品的人。

冯至在自己的文章《外来的养分》里系统地谈论了自己这一生受到最深的外国文学的影响:一个是歌德,一个是里尔克,这两个人构成了“外来的养分”的两面。一个像性格相近的朋友,是歌德;一个是像性格相反的朋友,却能从对方看到自己的缺陷,取人之长补己之短,这是里尔克。

1931年,德国海德堡(左为冯至)

谈及自己读歌德的诗的体会时,他认可歌德“从特殊到一般”的表现方法。他认为,从特殊到一般,意味着从个别具体事物中看出普遍情理,特殊与一般结合,才有较高的诗的意境,只取其一都不是诗歌的上品,只有一般空洞的道理不会打动人,只有特殊事物体现不出更高的意义。从小到大,从个别见全部,从有限到无限,从瞬间到永恒,才是冯至认为的“诗的本质”。

初到德国时,冯至常常心情阴郁、苦闷,在给德国好友鲍尔的信里,他说那时常感到“缺乏勇气”、“对人生感到恐惧”。但这些都在阅读里尔克之后得以改变,“自从读了里尔克的书,使我对于植物谦逊,对于人类骄傲了,我再也没有那种没有出息、事事不如人的感觉”。他把里尔克的著作视作他灵魂的故乡,形容里尔克是“伟大而美”“怀着纯洁的爱观看宇宙间的万物。”

里尔克十分包容,充满理想主义气质。他说,没有一事一物不能入诗,只要它是真实的存在着,他认为应该人类应该从自然中发掘生存的意义和哲学思考。此外,他还强调写诗相较于情感,更需要的是经验,“这样的经验,像是佛家弟子,化身万物,尝遍众生的苦恼一般”。后期冯至的创作风格也深受里尔克的影响,尤其体现在散文集《山水》里,从一棵极其普通的小草的生命中,他可以看见“一个大宇宙”。

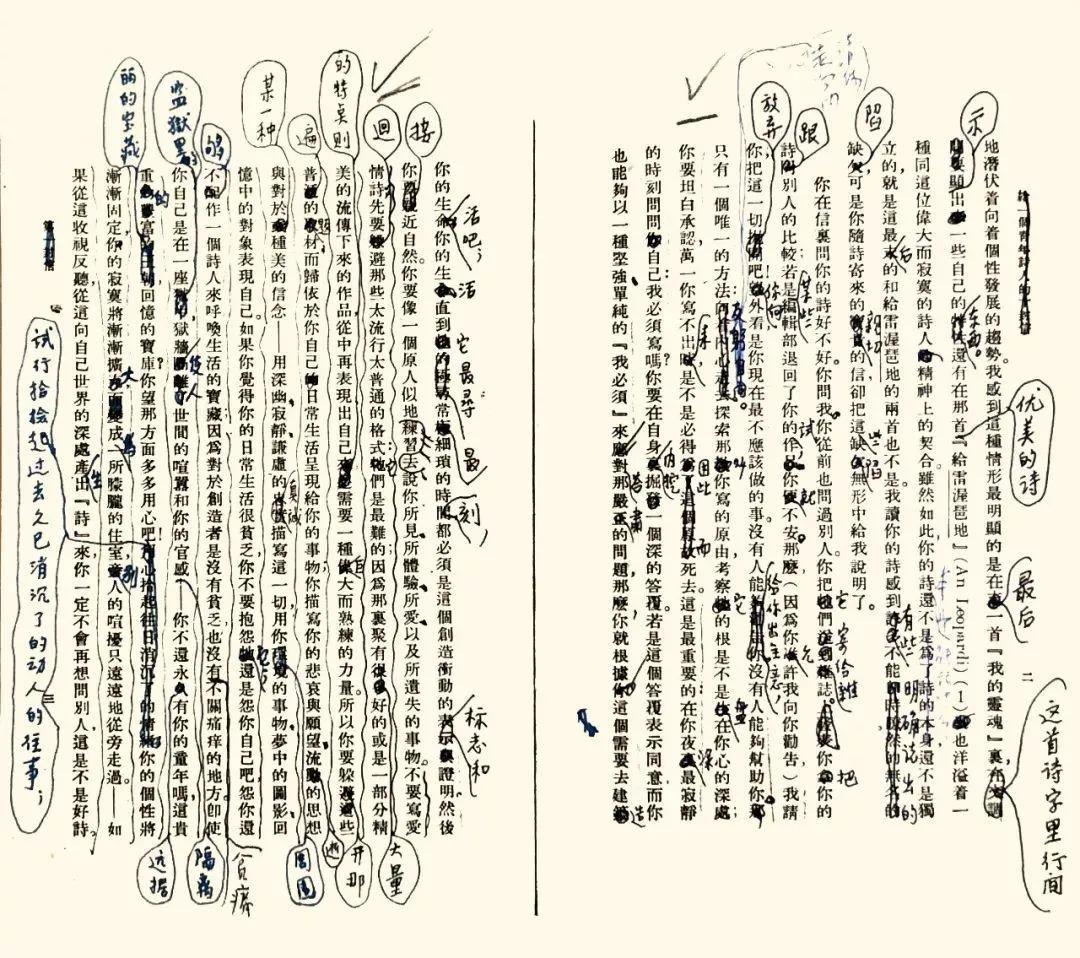

冯至校稿

里尔克曾说,“美是恐怖的开始”,冯至的理解是,“在美的开端,人还能够负担;但是美的发展,人不能负担。感到恐怖的他却担当了这个恐怖,走到美的深处,说出来从前人们没有说过的话”。

他从里尔克那里汲取的,主要是“关联”、“工作”、“耐心”,生死界限的消除,以及对恐惧的理解。

如果歌德和里尔克是冯至汲取的外国文学的养分,那么他也从传统文化中汲取了来自“杜甫”的内的养分,对于阅读杜甫的感受,他说:“读这些名诗与名句,觉得杜甫不止是唐代人民的喉舌,且好像也是我们现代人民的喉舌。”杜甫看到了变乱中人民所受的苦难。冯至也在后来的创作中,对普通民众颠沛流离的生活感到忧心与关切,《伍子胥》就反映出一些现代人的、尤其是中国人的痛苦。

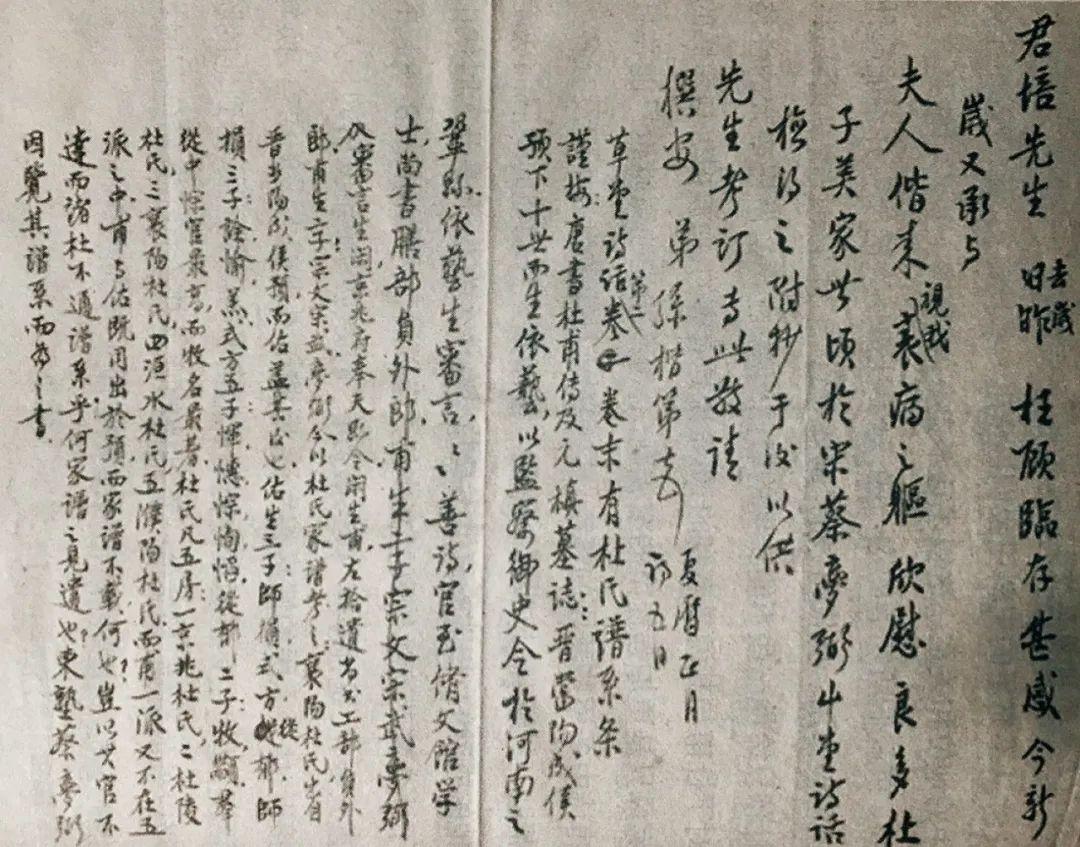

孙楷第写给冯至的信,谈及杜甫生事

冯至曾经在学术论著里,把杜甫与歌德作过比较:与杜甫在诗歌里热心关心政治不同的是,歌德甚少在诗歌里谈及政治,尽管他长期从事政治相关的事宜,冯至曾经评价,他主张的不是变革德国的政治现实,而是改造德国人的精神世界。

在这些文学群星照耀之下,冯至的丰富性和复杂性在加深,他的作品中融汇了里尔克的玄远、杜甫的沉郁顿挫和歌德的高瞻远瞩,有对自然界万物的敬仰,对凡人生活的深切关切,以及谦卑、克制、简约、委婉等特质。但他从别人那里汲取养分并非照单全收,而是依据自身特质选择适合的,然后超越前人,独树一帜。

经过了十年左右的探索和准备,从早期近似浪漫主义的抒情到兼取存在主义和浪漫主义,转向了沉思型。朱自清的评论很精准:他不再只是“抒情诗人”,而是成为“从敏锐的感觉出发,在日常的境界里体味出精微的哲理的诗人”。

《冯至文存》(全七册)

节选

《山村的墓碣》

节选自《冯至文存》之《山水》

德国和瑞士交界的一带是山谷和树林的世界,那里的居民多半是农民。虽然有铁路,有公路,伸到他们的村庄里来,但是他们的视线还依然被些山岭所限制,不必提巴黎和柏林,就是他们附近的几个都市,和他们的距离也好像有几万里远。他们各自保持住自己的服装,自己的方言,自己的习俗,自己的建筑方式。山上的松林有时稀疏,有时浓密,走进去,往往是几天也走不完。林径上行人稀少,但对面若是走来一个人,没有不向你点头致意的,仿佛是熟识的一般。每逢路径拐弯处,总少不了一块方方的指路碑,东西南北,指给你一些新鲜而又朴实的地名。有一次我正对着一块指路碑,踌躇着,不知应该往哪里走,在碑旁草丛中又见到另外一块方石,向前仔细一看,却是一座墓碣,上边刻着:

一个过路人,不知为什么,

走到这里就死了。

一切过路人,从这里经过,

请给他作个祈祷。

这四行简陋的诗句非常感动我,当时我真希望我是一个基督徒,能够给这个不知名的死者作一次祈祷。但是我不能。小时候读过王阳明的《瘗旅文》,为了那死在瘴疠之乡的主仆起过无穷的想象;这里并非瘴疠之乡,但既然同是过路人,便不自觉地起了无限的同情,觉得这个死者好像是自己的亲属,说得重一些,竟像是所有的行路人生命里的一部分。想到这里,这铭语中的后两行更语重情长了。

由于这块墓碣我便发生了一种从来不曾有过的兴趣:走路时总是常常注意路旁,会不会在这寂静的自然里再发现这一类的墓碣呢?人们说,事事不可强求,一强求,反倒遇不到了。但有时也有偶然的机会,在你一个愿望因为不能达到而放弃了以后,使你有一个意想不到的得获。我在那些山村和山林里自然没有再遇到第二座这样的墓碣,可是在我离开了那里又回到一个繁华的城市时,一天我在一个旧书店里乱翻,不知不觉,有一个二寸长的小册子落到我的手里了。封面上写着:“山村的墓碣”。打开一看,正是瑞士许多山村中的墓碣上的铭语,一个乡村牧师搜集的。

欧洲城市附近的墓园往往是很好的散步场所,那里有鲜花,有短树,墓碑上有美丽的石刻,人们尽量把死点缀得十分幽静,但墓铭多半是千篇一律的,无非是“愿你在上帝那里得到永息……”一类的话。可是这小册子里所搜集的则迥然不同了,里边到处流露出农人的朴实与幽默,他们看死的降临是无法抵制的,因此于无可奈何中也就把死写得潇洒而轻松。我很便宜地买到这本小册子,茶余饭罢,常常读给朋友们听,朋友们听了,没有一个不诧异地问:“这是真的吗?”—但是每个铭语下边都注明采集的地名。我现在还记得几段,其中有一段这样写着:

我生于波登湖畔,

我死于肚子痛。

还有一个小学教师的:

我是一个乡村教员,

鞭打了一辈子学童。

如今的人类正在大规模地死亡。在无数死者的坟墓前,有的刻上光荣的词句冯至,有的被人说是可鄙的死亡,有的无人理会。可是瑞士的山中仍旧保持着昔日的平静,我想,那里的农民们也许还在继续着刻他们的别饶风趣的墓碣吧。有时我为了许多事,想到死的问题,在想得最严重时,很想再翻开那个小册子读一读。但它跟我许多心爱的书籍一样,尘埋在远远的北方的家乡……

1943年,写于昆明。

两句诗

常常夹着一本书,到山里去散步。散步而夹着一本书,是一种矛盾。因为若是把心沉在书里,势必把四围的风景都忘却;若是不能不望一望眼前的树木以及远方的原野,书,就往往难以聚精会神地读下去。有时我想,我要坐在那条有最美的远景的石凳上读一读《纯理性评判》,体验体验自然的美景,与人的纯理性是否能够在一种境界内融会起来。但是《纯理性评判》始终不曾带到那里去读,一天却在一条林径里读到两句诗,那是贾岛的名句:

独行潭底影

数息树边身

这样的境界,怕只有尝透山林里的清寂的人才会感得到。当时我深深觉得,里边写着这两句诗的那薄薄的一本线装书已经化成自然里的一草一木,这次我把它带出来,不是一件多余的事了。

近代欧洲的诗人里,有好几个人都不约而同地歌咏古希腊的Narcissus,一个青年在水边是怎样顾盼水里的他自己的反影。中国古人常常提到明心见性,这里这个独行人把影子映在明澈的潭水里,绝不像是对着死板板的镜子端详自己的面貌,而是在活泼泼的水中看见自己的心性。—至于自己把身体靠在树干上,正如蝴蝶落在花上,蝶的生命与花的色香互相融会起来一般,人身和树身好像不能分开了。我们从我们全身血液的循环会感到树是怎样从地下摄取养分,输送到枝枝叶叶,甚至仿佛输送到我们的血液里。(里尔克有一篇散文,他写到在他靠着树时,树的精神怎样传入他的身体内的体验。)这不是与自然的化合,而是把自己安排在一个和自然声息相通的处所。

这两句诗写尽了在无人的自然里独行人的无限的境界,同时也似乎道破了自然和人最深的接融的那一点,这只有像贾岛那样参透了山林的寂静的人才凝练得出来,无怪乎他在这两句的下边要自下注解了:

二句三年得

一吟双泪流

知音如不赏

归卧故山秋

1935年,写于海岱山。

———END———

限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: Lgxmw666